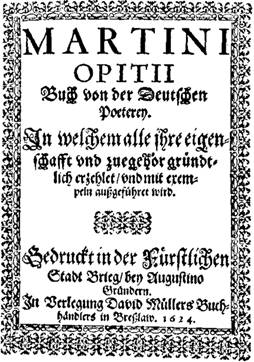

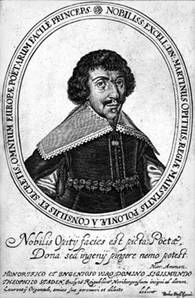

Martin Opitz (1597-1639) war einer der Haupteinflüsse auf die Barockdichtung. Sein Hauptwerk, „Von der Deutschen Poeterey“ enthielt Vorschriften und Regeln für die deutsche Dichtung, die dadurch zum ersten Mal eine formale Grundlage erhielt. Auch richtete sich Opitz nicht wie bisher an antike Poesie und schrieb nicht in latein, sondern beschäftigte sich als einer der Ersten mit der Poetik der deutschen Sprache.

Er verfasste einige grundlegende Gesetze für die Dichtung, darunter:

- Die strenge Beachtung des Versmaßes unter Berücksichtigung des natürlichen Wortakzents.

- Die Empfehlung des Alexandriners

- Die Ablehnung unreiner Reime

- Er verbot Wortverkürzungen und Zusammenziehungen

- Und Fremdwörter schloss er aus

Opitz stellte die These auf, dass das natürliche Metrum im Deutschen ein streng alternierendes sei, und es damit gelte, die antiken Versfüße Anapäst und Daktylus zu vermeidenden. Vielmehr müsse der Alexandriner das wichtigste deutsche Versmaß werden – eine Forderung, die sich zunächst durchsetzte:

"Nachmals ist auch ein jeder verß entweder ein iambicus oder trochaicus; nicht zwar das wir auff art der griechen vnnd lateiner eine gewisse groesse der sylben koennen inn acht nemen; sondern das wir aus den accenten vnnd dem thone erkennen / welche sylbe hoch vnnd welche niedrig gesetzt soll werden. Ein Jambus ist dieser: 'Erhalt vns Herr bey deinem wort.'Der folgende ein Trocheus: 'Mitten wir im leben sind.' Dann in dem ersten verse die erste sylbe niedrig / die andere hoch / die dritte niedrig / die vierde hoch / vnd so fortan / in dem anderen verse die erste sylbe hoch / die andere niedrig / die dritte hoch / etc. außgesprochen werden. Wiewol nun meines wissens noch niemand / ich auch vor der zeit selber nicht / dieses genawe in acht genommen / scheinet es doch so hoch von noethen zue sein / als hoch von noethen ist / das die Lateiner nach den quantitatibus oder groessen der sylben jhre verse richten vnd reguliren." (S. 49)

Zu Opitz' Grundsätzen gehörte das Horaz-Prinzip, nämlich dass die Poesie zugleich nützen und belehren müsse. Er verlangte auch, dass die Dichtung eine lebendige Malerei sei. Der ernsthaften Dichtung gab Opitz den Kontrast von Vergänglichem und Ewigem als zentrales Thema vor.

Allerdings beziehte Opitz sich mit seinen Gedanken nicht nur auf die Lyrik, sondern auf alle Dichtung in gebundener Sprache, also auch auf Epik und Drama. Opitz hat in seinen „Buch der Deutschen Poeterey“ auch die Tragödie und die Komödie definiert, wobei er die Tragödie als höchste Kunstform betrachtete:

"Die Tragedie ist an der maiestet dem Heroischen getichte gemeße / ohne das sie selten leidet / das man geringen standes personen vnd schlechte sachen einführe: weil sie nur von Königlichem willen / Todtschlägen / verzweiffelungen / Kinder- vnd Vatermorden / brande / blutschanden / kriege vnd auffruhr / klagen / heulen / seuffzen vnd dergleichen handelt. Vor derer zugehör schreibet vornehmlich Aristoteles / vnd etwas weitleufftiger Daniel Heinsius; die man lesen kan." (S. 27)

In deutlichem Kontrast dazu wurde die Komödie definiert:

"Die Comedie bestehet in schlechtem wesen vnnd personen: redet von hochzeiten / gastgeboten / spielen / betrug vnd schalckheit der knechte / ruhmrätigen Landtsknechten / buhlersachen / leichtfertigkeit der jugend / geitze des alters / kupplerey vnd solchen sachen / die täglich vnter gemeinen Leuten vorlauffen. Haben derowegen die / welche heutiges tages Comedien geschrieben / weit geirret / die Keyser vnd Potentaten eingeführet; weil solches den regeln der Comedien schnurstracks zuewieder laufft." (S.27f.)

|